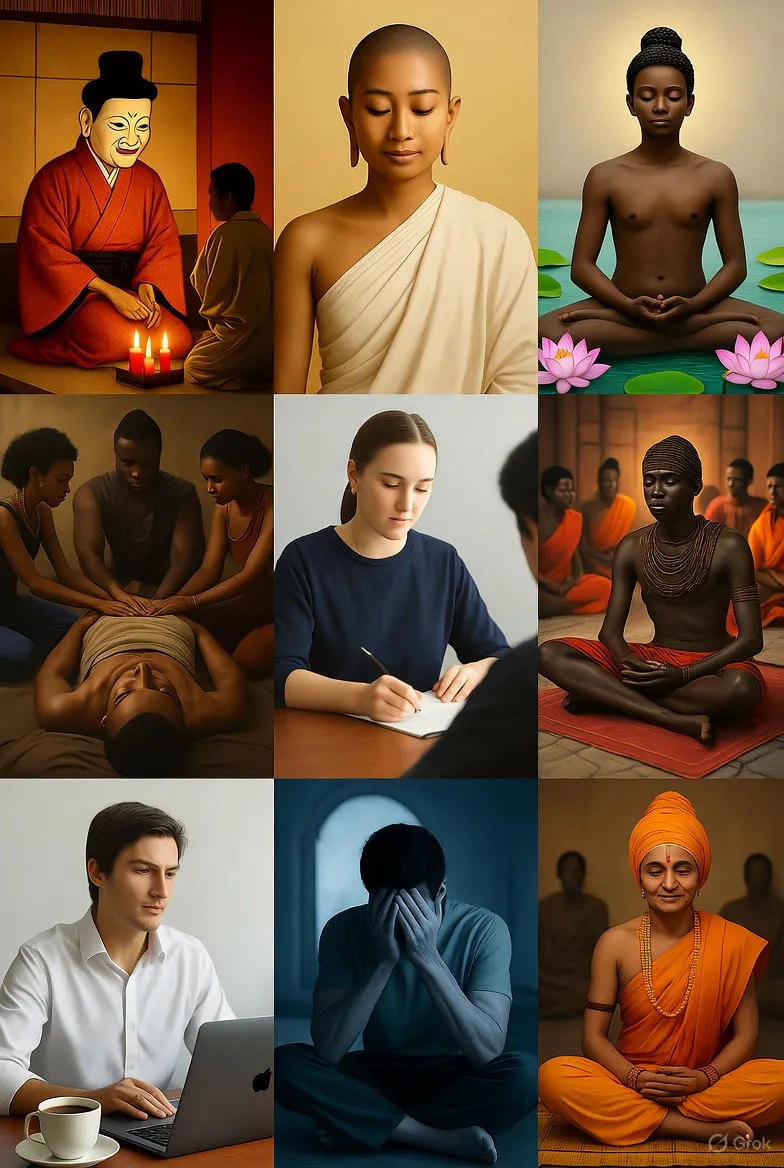

Depressionen sind eine der häufigsten psychischen Erkrankungen weltweit und betreffen Millionen von Menschen unabhängig von Herkunft oder sozialem Status. Doch wie wir Depressionen erleben, ausdrücken und behandeln, wird maßgeblich von kulturellen Kontexten geprägt. In westlichen Gesellschaften wird die Depression oft als rein psychisches Leiden betrachtet, während in anderen Kulturen körperliche Symptome im Vordergrund stehen oder das Thema gar tabuisiert wird. Dieser Artikel beleuchtet die vielfältigen Wege, auf denen Kultur die Entstehung, das Erkennen und die Bewältigung von Depressionen beeinflusst. Wir tauchen ein in globale Perspektiven, um zu verstehen, warum mentale Gesundheit kein universelles Phänomen ist, sondern tief in kulturellen Narrativen verwurzelt liegt.

Das Stigma der Depression in unterschiedlichen Kulturen

Ein zentraler Faktor, der den Umgang mit Depressionen prägt, ist das damit verbundene Stigma. In vielen westlichen Ländern wie Deutschland oder den USA hat sich durch Aufklärungsarbeit ein gewisses Verständnis entwickelt: Depressionen gelten als behandelbare Erkrankung, ähnlich wie ein gebrochener Knochen. Dennoch berichten Betroffene von Schamgefühlen, die aus der Angst vor Schwäche oder Inkompetenz resultieren. In Ländern mit individualistischer Orientierung, wo Erfolg und Autonomie hoch geschätzt werden, kann eine Depression als persönliches Versagen wahrgenommen werden, was die Inanspruchnahme von Hilfe erschwert.

Im Kontrast dazu herrscht in kollektivistischen Kulturen, wie sie in Teilen Asiens oder Lateinamerikas vorherrschen, ein stärkeres Stigma. In Japan etwa wird die Depression („utsu“) historisch mit spirituellen oder moralischen Defiziten assoziiert, was zu einer Unterberichterstattung führt. Studien zeigen, dass nur ein Bruchteil der Betroffenen professionelle Hilfe sucht, da das Eingeständnis von Schwäche die Familienehre bedrohen könnte. Ähnlich in indischen Gemeinschaften: Hier wird Depression oft als Zeichen von spiritueller Unausgeglichenheit gesehen, und Betroffene greifen lieber zu traditionellen Heilmethoden wie Ayurveda, anstatt Psychotherapie in Betracht zu ziehen.

- In afrikanischen Kulturen, insbesondere in subsaharischen Ländern, wird Depression manchmal als Folge von Ahnenflüchen oder sozialem Konflikt interpretiert, was rituelle Interventionen priorisiert.

- In arabischen Gesellschaften kann das Stigma mit Geschlechterrollen verknüpft sein: Frauen erleben höhere Raten an unerkannten Depressionen, da emotionale Ausbrüche als Hysterie abgetan werden.

- Indigene Völker in Australien oder Nordamerika integrieren Depressionen in kollektive Heilrituale, die den Fokus auf Gemeinschaft legen, im Gegensatz zur individualisierten Therapie des Westens.

Diese Beispiele verdeutlichen, wie kulturelle Normen das Stigma modulieren und damit den Zugang zu effektiver Hilfe behindern oder erleichtern.

Kulturelle Ausdrucksformen von Depressionssymptomen

Ein faszinierendes Phänomen ist die kulturelle Varianz in der Symptomausprägung. Während in eurozentrischen Kulturen emotionale Symptome wie Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit und Suizidalität im Vordergrund stehen, manifestieren sich Depressionen in anderen Kontexten somatisch – also körperlich. Dies wird als „somatische Depression“ bezeichnet und ist besonders in asiatischen und afrikanischen Kulturen verbreitet. Betroffene klagen über Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder Verdauungsprobleme, ohne die emotionale Komponente explizit zu benennen. Der Grund liegt in der kulturellen Trennung von Geist und Körper: Emotionen werden als zu privat oder spirituell angesehen, um sie offen zu besprechen.

In der chinesischen Kultur etwa wird die Depression häufig mit einem Ungleichgewicht der „Qi“-Energie in Verbindung gebracht, was zu physischen Beschwerden führt. Patienten suchen Ärzte für körperliche Symptome auf, und die zugrunde liegende psychische Ursache bleibt unentdeckt. Ähnlich in Mexiko: Die „nervios“-Syndrom beschreibt eine Mischung aus Angst und Depression, die sich in Zittern, Schlaflosigkeit und Magenschmerzen äußert. Diese somatischen Ausdrucksformen sind nicht nur kulturell bedingt, sondern können die Diagnose erschweren, da westlich geprägte DSM-Kriterien (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) emotionale Kernsymptome voraussetzen.

Interessant ist auch der Einfluss von Sprache: In manchen Kulturen fehlen Wörter für „Depression“ als psychische Störung. In Teilen Lateinamerikas wird sie als „tristeza“ (Traurigkeit) abgetan, was sie bagatellisiert. Dies führt zu einer Unterdiagnose und verzögerter Behandlung. Forscher betonen, dass kulturelle Sensibilität in der Diagnostik essenziell ist, um Symptome nicht zu übersehen.

Der Rolle von Familie und Gemeinschaft

Kultur formt nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch die sozialen Strukturen, die auf Depressionen reagieren. In individualistischen Gesellschaften wie den skandinavischen Ländern steht die Autonomie des Individuums im Zentrum: Betroffene werden ermutigt, allein oder mit professioneller Hilfe zurechtzukommen. Dies kann entlastend wirken, birgt aber das Risiko der Isolation, da familiäre Netzwerke schwächer sind.

In kollektivistischen Kulturen hingegen übernimmt die Familie eine zentrale Rolle. In italienischen oder griechischen Familienclans wird Depression als gemeinsames Problem betrachtet, das durch emotionale Unterstützung und gemeinsame Mahlzeiten bewältigt wird. Allerdings kann dies auch Druck erzeugen: Das „Schwarze-Schaf“-Syndrom, bei dem der Betroffene als Belastung gilt, verstärkt Schuldgefühle. In afghanischen oder syrischen Flüchtlingsgemeinschaften in Europa mischt sich dies mit Trauma: Depressionen werden kollektiv verarbeitet, doch kulturelle Erwartungen an Resilienz verhindern offene Diskussionen.

- Familiäre Erwartungen: In konfuzianisch geprägten Kulturen (z. B. Korea) priorisiert man familiäre Pflichten über persönliches Wohlbefinden, was Depressionen als egoistisch erscheinen lässt.

- Gemeinschaftsrituale: Bei den Maori in Neuseeland integriert man Heilung in „Whānau“-Strukturen, die kollektive Geschichten und Tänze nutzen.

- Migrationseffekte: Zweitgeneration-Migranten erleben oft kulturelle Konflikte, die zu höheren Depressionsraten führen, da sie zwischen Herkunfts- und Aufnahmekultur balancieren müssen.

Diese Dynamiken zeigen, wie Kultur Resilienz fördern oder brechen kann.

Religion und Spiritualität als kulturelle Filter

Religion, als integraler Bestandteil vieler Kulturen, beeinflusst die Interpretation von Depressionen profund. In christlich geprägten westlichen Gesellschaften wird Depression manchmal als „Dunkle Nacht der Seele“ gesehen – eine spirituelle Prüfung, die zu Wachstum führt. Evangelikale Strömungen können jedoch Schuldgefühle schüren, indem sie Depression als mangelnden Glauben darstellen.

Im Islam, dominant in nahöstlichen Kulturen, betont der Koran Geduld („sabr“) und Gebet als Heilmittel. Depressionen werden als Prüfung Gottes interpretiert, was Stärke vermittelt, aber auch professionelle Hilfe stigmatisiert. In hinduistischen Kontexten in Indien oder Nepal hängt die Sichtweise vom Kastensystem ab: Niedrigere Kasten erleben höhere Raten an unerkannten Depressionen aufgrund sozioökonomischer Belastungen.

Buddhistische Kulturen wie in Thailand fördern Achtsamkeit als Prävention, was paradoxerweise zu einer Unterdiagnose führt, da emotionale Leiden als Illusion gelten. Indigene Spiritualitäten, z. B. bei den Lakota in Nordamerika, verbinden Depression mit dem Verlust der Verbindung zur Natur, und Heilung erfolgt durch Schamanenrituale.

Diese religiösen Linsen formen nicht nur Coping-Strategien, sondern auch die Akzeptanz moderner Therapien.

Medien und gesellschaftliche Normen im Wandel

Die moderne Medienlandschaft verstärkt kulturelle Einflüsse. In den USA popularisieren Serien wie „BoJack Horseman“ Depression als relatable Thema, was das Stigma abbaut. In Bollywood-Filmen indischer Produktion wird mentale Gesundheit oft romantisiert oder ignoriert, was zu verzerrten Vorstellungen führt.

Soziale Medien globalisieren Narrative: Hashtags wie #MentalHealthMatters erreichen afrikanische Jugendliche, doch lokale Inhalte in Swahili oder Yoruba fehlen. In China zensiert die Regierung Depressionsdiskussionen, um soziale Harmonie zu wahren, was zu einer „Schweigeepidemie“ führt.

Der Klimawandel verstärkt kulturelle Vulnerabilitäten: In pazifischen Inselstaaten wie den Fidschi-Inseln mischt sich ökologisches Trauma mit traditionellen Depressionsformen, die als „Seelenverlust“ beschrieben werden.

Fallbeispiele aus der Praxis

Um die Theorie zu illustrieren, betrachten wir reale Szenarien. Eine nigerianische Immigrantin in Berlin erlebt Depression als „peptic ulcer“, sucht aber erst nach Jahren einen Psychotherapeuten auf, da somatische Symptome kulturell normalisiert sind. Ein japanischer Manager in Tokio ignoriert Suizidgedanken, um „gaman“ (Ausdauer) zu zeigen, bis ein Kollege eingreift.

In Brasilien helfen „Circles of Support“-Gruppen, inspiriert von afro-brasilianischen Traditionen, Betroffenen, Depression als kollektives Leid zu rahmen. Diese Beispiele unterstreichen die Notwendigkeit interkultureller Ansätze in der Therapie.

Schluss: Auf dem Weg zu kultureller Sensibilität

Kulturelle Einflüsse auf Depressionen sind komplex und dynamisch, geformt durch Traditionen, Migration und Globalisierung. Um effektive Hilfe zu leisten, müssen Gesundheitssysteme kulturelle Nuancen berücksichtigen – von angepassten Diagnosen bis hin zu community-based Interventionen. Indem wir diese Vielfalt anerkennen, können wir Brücken bauen und das Leiden mindern. Die Zukunft der mentalen Gesundheit liegt in einer inklusiven, kulturübergreifenden Perspektive, die Respekt vor Unterschieden walten lässt.

(Wortzahl: ca. 1250)